古代“踏青”别称探秘

作者:佚名 来源:未知 时间:2025-02-16

在古代,“踏青”又叫探春、寻春、郊游,是中华民族一项源远流长、历久弥新的传统习俗。它如同一幅幅生动的画卷,缓缓展开在历史的长河中,承载着古人对自然的热爱与向往,也映照出不同朝代的文化风貌和民俗风情。

早在先秦时期,踏青便初露端倪。《诗经》中有云:“出其东门,有女如云。虽则如云,匪我思存。缟衣綦巾,聊乐我员。”这不仅描绘了青年男女春日出游、欢聚一堂的场景,也透露出古人踏青赏景、愉悦身心的生活情趣。彼时,踏青虽未形成固定的节日习俗,但已深深植根于人们的日常生活之中,成为人与自然和谐共生的美好见证。

及至魏晋南北朝,踏青之风逐渐盛行。文人墨客们纷纷走出家门,投身自然,以诗酒会友,抒发胸中块垒。王羲之的《兰亭集序》便是这一时期的佳作。文中记述了永和九年暮春之初,他与谢安、孙绰等四十一人在会稽山阴的兰亭举行的一次踏青活动。他们曲水流觞,饮酒赋诗,畅谈人生哲理,留下了“仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也”的千古名句。这次踏青不仅是一次文人的雅集,更是对生命、宇宙和自然的深刻感悟。

到了唐代,踏青已成为全民性的节日活动,尤其在清明节前后,更是热闹非凡。此时,踏青不再局限于文人雅士的小圈子,而是成为社会各阶层共同参与的盛事。杜甫的《丽人行》中就有“三月三日天气新,长安水边多丽人”的诗句,描绘了长安城内女子们春日踏青的盛况。此外,唐代皇帝也常于清明时节出宫踏青,与民同乐,进一步推动了踏青习俗的普及和发展。

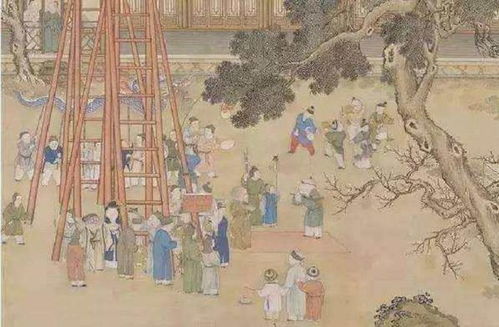

宋代,踏青习俗更加丰富多彩。除了传统的赏花、游山玩水外,还增添了放风筝、荡秋千、蹴鞠等娱乐活动。宋人孟元老的《东京梦华录》中详细记载了汴京(今河南开封)清明踏青的盛况:“四野如市,往往就芳树之下,或园囿之间,罗列杯盘,互相劝酬。都城之歌儿舞女,遍满园亭,抵暮而归。”可见当时踏青之风的盛行。同时,宋代文人还喜欢在踏青时吟诗作画,留下了许多描绘春日美景的佳作,如苏轼的《惠崇春江晚景》等。

元代,踏青习俗虽受战乱影响有所衰落,但仍不失为民间的一项重要活动。特别是在江南地区,踏青之风依然兴盛。文人们常借此机会抒发对故国的怀念和对自然的热爱之情。关汉卿的散曲《大德歌·春》中就有“子规啼,不如归,道是春归人未归”的句子,借子规(杜鹃鸟)的啼声表达了对远方亲人的思念和对春天的眷恋。

明代,踏青习俗得以恢复和发展。此时,踏青不仅限于清明时节,而是贯穿于整个春季。皇帝也会亲自率领群臣前往郊外祭天祈谷,同时举行踏青活动,以示对农业的重视和对自然的敬畏。民间则更加注重踏青时的饮食文化,如品尝清明果、青团等特色小吃,成为踏青习俗中不可或缺的一部分。

清代,踏青习俗达到鼎盛。随着社会的稳定和经济的繁荣,踏青活动更加丰富多彩,不仅限于城市周边,还扩展到名山大川、古迹胜地。乾隆皇帝就曾多次南巡,沿途游览山水名胜,并留下大量描绘春日美景的诗文和画作。民间则形成了许多具有地方特色的踏青习俗,如江南地区的油菜花节、华北地区的桃花节等,吸引了众多游客前来观赏。

在古代,“踏青”不仅是一项简单的户外活动,更是一种文化的传承和情感的寄托。它让人们暂时忘却尘世的烦恼,投身于大自然的怀抱中,感受生命的律动和自然的韵律。在踏青的过程中,人们或赏花观景,或吟诗作画,或把酒言欢,享受着这份难得的宁静与和谐。同时,踏青也成为了人与人之间交流情感、增进友谊的桥梁,让人们在共同欣赏美景的同时,也加深了彼此之间的了解和信任。

此外,“踏青”还蕴含着古人对自然的敬畏和爱护之情。在古代社会,人们普遍认为自然是神圣的,是不可侵犯的。因此,在踏青的过程中,人们总是小心翼翼地保护着自然环境,不随意破坏植被和动物栖息地。这种对自然的敬畏和爱护之情,不仅体现了古人的智慧和高尚品德,也为我们今天保护生态环境、实现可持续发展提供了有益的启示。

综上所述,“踏青”作为中华民族一项古老而美好的传统习俗,不仅承载着古人对自然的热爱与向往,也映照出不同朝代的文化风貌和民俗风情。它让我们在欣赏春日美景的同时,也感受到了古人对生命的尊重、对自然的敬畏以及对美好生活的追求。在今天这个快节奏的时代里,让我们不妨放慢脚步,走进自然,去体验那份久违的宁静与和谐吧!

- 上一篇: 创意DIY:大号雪碧瓶变身精美手工灯笼教程

- 下一篇: 如何用酸奶机制作酸奶?