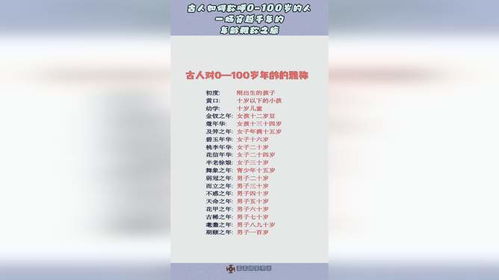

哪些称谓代表了10岁到100岁不同年龄的人?

作者:佚名 来源:未知 时间:2025-04-20

在人生的广阔画卷中,每一个年龄段都承载着独特的意义与价值,从稚嫩孩童到耄耋老者,不同的年龄称谓不仅是对时间的标注,更是对生命阶段的深刻诠释。以下,就让我们一同探索从10岁到100岁这一漫长旅程中,那些充满文化韵味与情感色彩的年龄称谓。

10岁,被称为“幼学之年”或“外傅之年”。在古代中国,这个年龄标志着孩子开始走出家门,进入私塾或学校接受系统的教育,是人生的启蒙阶段,也是智慧与品德培养的起点。孩子们在师长的引导下,学习文字、礼仪,初步接触世间万物之理。

转眼到了12岁,这被视作“金钗之年”,特指古代女子在这个年龄开始佩戴金钗等饰品,象征着少女的成长与美丽初绽。而对于男孩,虽然没有特定的称谓,但同样意味着他们正步入青春期,身体与心理都在经历着显著的变化。

13岁至15岁,对于女孩而言,是“豆蔻年华”。这个词语源自唐代诗人杜牧的“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初”,用以形容少女青春年少、含苞待放的美丽与纯真。而对于男孩,则可称为“舞勺之年”,意味着他们开始学习舞勺,即古代的一种舞蹈或武舞,象征着力量与勇气的培养。

16岁,对女孩来说是“碧玉年华”或“破瓜之年”,用以比喻女子如碧玉般纯净无瑕,同时也暗示着她们已步入青春盛期,情感与思想更加成熟。男孩在此时则步入“舞象之年”,开始学习象舞,象征着从少年向青年的过渡,准备承担更多的社会责任。

及至20岁,对于男子而言,是“弱冠之年”。在古代中国,这个年龄的男子会举行冠礼,标志着他们正式成年,可以佩戴成人之冠,开始参与社会活动,承担家庭与国家的责任。而对于女子,虽然没有专门的称谓,但同样意味着她们已到达适婚年龄,准备迎接人生的新阶段。

30岁,对于男子来说,是“而立之年”。这个词语源自儒家经典《论语》中的“三十而立”,意味着一个人到了这个年龄应该已经确立了自己的人生目标、职业方向和个人价值观,能够自立自强,承担起家庭与社会的责任。女子在这一阶段虽无特定称谓,但同样在人生道路上稳步前行,扮演着越来越重要的角色。

40岁,称为“不惑之年”。这一称谓同样源自《论语》,“四十而不惑”,意味着一个人到了这个年龄应该对生活、事业、情感有了清晰的认识和把握,不再迷茫困惑,能够明智地面对人生的挑战与选择。

50岁,对于男女皆是“知天命之年”。此处的“天命”并非宿命论,而是指一个人到了这个年龄应该对自己、对社会、对宇宙有了更深刻的理解和感悟,能够顺应自然规律,以平和的心态面对生活中的得与失。

60岁,被称为“花甲之年”或“耳顺之年”。在中国传统文化中,六十岁被视为一个重要的生命节点,因为它完成了五次十二年生肖的循环,故称为“花甲”。同时,“耳顺”意味着一个人到了这个年龄已经能够听取并接纳不同的意见,心态更加开放包容。

70岁,称为“古稀之年”。这个词语源自唐代诗人杜甫的“人生七十古来稀”,用以强调人能活到七十岁之不易,也表达了对长寿老人的尊敬与羡慕。

80岁,对于男女皆是“杖朝之年”。这意味着一个人到了这个年龄已经需要依靠拐杖行走,同时也象征着他们拥有了丰富的人生经验和智慧,值得晚辈们的尊敬与学习。

90岁,被尊称为“鲐背之年”。鲐背是一种背部有斑纹的鱼,用以比喻老人背部皮肤上的老年斑,形象地描绘了高龄老人的形象,同时也蕴含着对长寿者的敬意。

至于100岁,则是人生中最高的寿辰,被称为“期颐之年”。这个词语源自《礼记·曲礼篇》中的“百年曰期,颐”,意思是人生以百年为期,所以称百岁为 “期颐之年 ”。期是期待,颐是供养,意谓百岁老人饮食起居不能自理,一切需期待别人供养或照顾。它不仅是对长寿者的祝贺,更是对生命尊严与价值的最高肯定。

从幼学到期颐,每一个年龄称谓都是对生命旅程的一次深情回望,它们不仅记录了时间的流逝,更承载了文化的传承与人生的智慧。在人生的每一个阶段,我们都应珍惜时光,积极进取,以最好的状态迎接每一个明天。

- 上一篇: 《魔兽RPG〈深渊法则〉:新手必备,制胜攻略大揭秘》

- 下一篇: 如何鉴别UGG雪地靴真假?图解指南